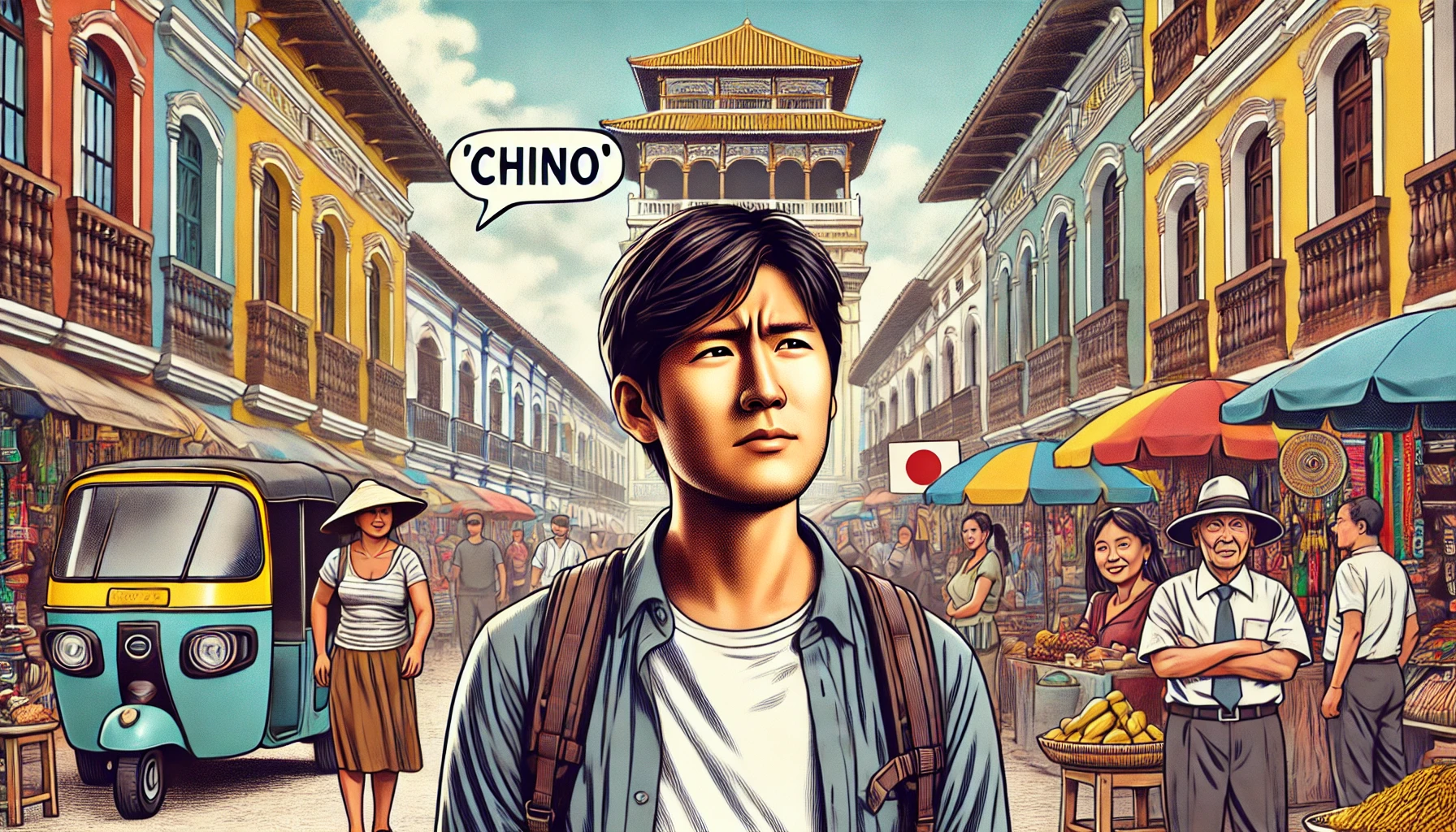

日本人として南米で「Chino」と呼ばれること

1. 「Chino」ってどういう言葉?

南米では、「Chino(チノ)」という言葉がよく使われます。スペイン語で「Chino」は本来「中国人」を意味しますが、実際には日本人や韓国人を含むアジア系全般に対して使われることが多いです。文脈によっては単なるニックネームとして使われることもありますが、差別的なニュアンスを含む場合もあるので、注意が必要です。

例えば、スペインでは「El Chino(エル・チノ)」といえば中国人が経営する商店のことを指す言葉として定着しています。しかし、南米ではこの言葉がもっとストレートにアジア系の人々を指すだけでなく、軽蔑的に使われることもあります。

日本人が南米で暮らしたり旅行したりすると、「チノ!」と呼ばれることは少なくありません。最初はただの呼びかけに思えるかもしれませんが、文脈によっては「見下している」「からかっている」という意図が込められていることもあるため、違和感を覚える場面もあります。

2. 南米で「Chino」が差別的に使われるケース

アルゼンチンの例

ある日本人留学生がアルゼンチンを歩いていた際、子供に「Chino Cochino(チノ・コチノ)」と言われたそうです。「Cochino」は「汚い」や「不潔」という意味で、要するに「汚い中国人」という非常に失礼な言葉になります。さらに、それを聞いていた大人が止めるどころか笑っていたという事例もあり、これは根深い問題を示唆しています。

ペルーの場合

ペルーでも「チノ」はかなりよく使われますが、使い方によっては問題があります。例えば、「チノ、お前の店はどこ?」のように、アジア系=商売人というステレオタイプを押し付ける使い方をすることがあります。サッカーの試合中にアジア系の選手が「Chino!」とヤジを飛ばされることもあり、完全に悪意がないとは言えません。

スペインのサッカー界での事例:久保建英選手への人種差別

スペインのサッカーリーグでもアジア系選手に対する差別が問題になっています。2023年、久保建英選手がプレーする試合中、相手チームのサポーターが「Chino」などの差別的なチャントを繰り返しました。久保選手は日本人ですが、スペインでは「Chino」がアジア系全般を指す言葉として使われることが多いため、このような侮辱的な扱いを受けたのです。

さらに、「Abre los ojos(目を開けろ)」という発言もありました。この言葉は、アジア系の人々の目の形を揶揄する人種差別的なフレーズとして知られています。このような発言は、サッカー界でも大きな問題視されており、スペインのラ・リーガも差別撲滅に向けた対策を進めています。

3. 日本人として感じる違和感

南米を旅行すると、現地の人々の親しみやすさやフレンドリーさを感じることが多いですが、「チノ!」と突然呼ばれると少し戸惑うことがあります。日本では人種をベースにしたニックネームはあまり一般的ではなく、他人の容姿やルーツをもとに気軽にあだ名をつける文化はあまり見られません。

特に、悪意を持って「チノ!」と叫ばれたり、「Abre los ojos」と言われたりすると、日本人として「馬鹿にされているのでは?」と感じてしまうこともあります。現地の文化に慣れていないと、このような発言にどう対応すればいいのか迷うこともあるでしょう。

4. なぜこういう差別があるのか?

南米には19世紀から20世紀初頭にかけて、多くの中国人や日本人が労働者として移住してきた歴史があります。最初は農業や鉱山、鉄道建設などで働かされ、社会的に弱い立場に置かれていました。その影響で「アジア系は商売人」や「安い労働力」というイメージが未だに根強く残っています。

また、南米では「肌が白いほど美しい」という価値観がまだまだ強いです。欧米の影響もあり、テレビや広告に出てくるモデルもほとんどが白人系です。そのため、アジア系の見た目が「ちょっと違う」としてネタにされることもあるようです。

5. どう対応すればいいのか?

南米に行く日本人としては、「チノ」と呼ばれたときにどう反応するかを考えておくと良いでしょう。

- 気にしない → 文脈によっては悪意がない場合も多いため、スルーするのも一つの方法です。

- 訂正する → 「私は中国人ではなく、日本人です」と穏やかに伝えると、相手が無知だった場合には理解してくれることもあります。

- 毅然とした態度をとる → 明らかに侮辱的な意図がある場合は、「その呼び方は失礼ですよ」と伝えるのも大切です。

最近は南米でも人種差別に対する意識が少しずつ高まってきており、政府や教育機関が啓発活動を進めています。

6. まとめ

南米での「Chino」は、単なるあだ名として使われることもありますが、日本人としてはどう受け取るかを考える必要があります。特に、アジア系の人々が長年にわたって偏見の対象になってきたことを思うと、この言葉がどういう背景を持つのかを知っておくことは大切です。

差別をなくすには、まず知ることから始めましょう。こうした問題があることを共有し、みんなが少しずつ意識を変えていければ良いですね。

コメント